这几日遇到一件趣事。一位实习同学因为要给两位患者做血气分析,便想着两份动脉血样本采集完后再统一送检,但遭到科室护士的拒绝,要求她采集完后及时送检。究竟可不可以呢?这期我们就来看看送检时间对血气分析结果的影响。

动脉血气分析(Artery blood gas, ABG)可能是呼吸、心血管、急诊等科室进行最普遍的一项检查之一,结果获得极为迅速,可以当即指导治疗。正因为血气分析仪的高效率,导致结果获得不及时的因素主要是送检过程与仪器校准维护。

笔者曾经见到过从采集到获得结果不到5分钟的手术室与监护室,也见过曾因为各种原因耽误2-3个小时后才送检的普通病房。后者的可信度实在是值得商榷。

送检时间如何影响血气分析结果呢?

1、动脉血样本中含有大量的红细胞,尽管无法利用样本中的氧气,但是持续的糖酵解会改变样本的pH与乳酸含量;另外,白细胞可以进行有氧呼吸,会持续消耗氧气并产生二氧化碳,因此在白细胞显著升高的患者中可能会造成更大的影响。

2、由于我们送检血气样本的容器并不能完全与环境隔绝,因此样本中的气体分子会不断与空气中的气体分子相交换,有点类似于肺泡或ECMO。但是与肺泡或ECMO相比,这点儿交换面积实在是小的可怜,因此对血气分析的结果影响较小。

经过检索,笔者发现中外检验科医生对于这一问题其实是有大量研究的。下面就展示两个笔者认为有代表性的研究。

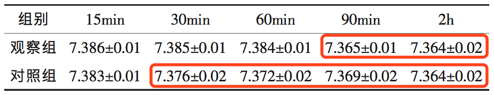

一第一项研究【1】共计录入300例各科住院患者,平均分为观察组(血样存放于4℃,n=150)与对照组(血样存放于25℃,n=150),两组均采用塑料血气针,采集方法、采集时间无明显差异(P>0.05)。两组样品分别于存放15min、30min、60min、90min、120min后进行血气分析。认为P<0.05具有统计学差异。

1、pH值

观察组(4℃存放)30min、60min分别与15min相比,无统计学差异。但当存放时间到达90min、120min后,与15min相比就具有了统计学差异。

对照组(25℃存放)15min后任何时间点与15min相比均有统计学差异。

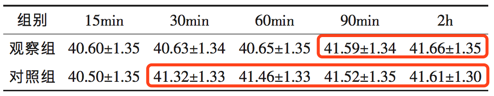

2、PCO2值

与pH一样的趋势,观察组(4℃存放)30min、60min分别与15min相比,无统计学差异。但当存放时间到达90min、120min后,与15min相比就具有了统计学差异。

对照组(25℃存放)15min后任何时间点与15min相比均有统计学差异。

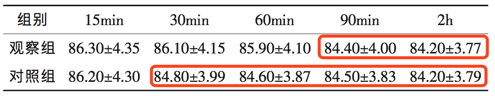

3、PO2值

还是与pH一样的趋势,观察组(4℃存放)30min、60min分别与15min相比,无统计学差异。但当存放时间到达90min、120min后,与15min相比就具有了统计学差异。

对照组(25℃存放)15min后任何时间点与15min相比均有统计学差异。

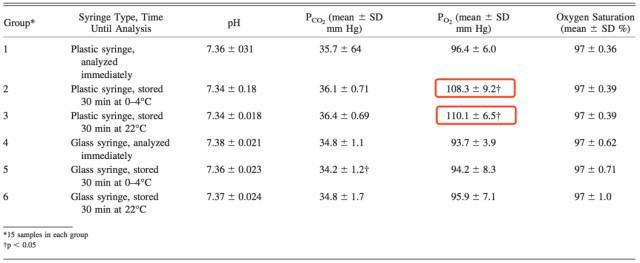

二第二项研究【2】总共使用了500ml新鲜人类全血来进行实验。实验者在37℃条件下通过改变实验条件将实验样品的pH维持在正常范围,PO2维持在91mmHg,PCO2维持在37mmHg。之后抽取了90份样本,平均分为6组进行试验。分组情况如下:

1组(n=15):塑料注射器存放,立即分析。

2组(n=15):塑料注射器存放,0-4℃存放30min分析。

3组(n=15):塑料注射器存放,22℃存放30min分析。

4组(n=15):玻璃注射器存放,立即分析。

5组(n=15):玻璃注射器存放,0-4℃存放30min分析。

6组(n=15):玻璃注射器存放,22℃存放30min分析。

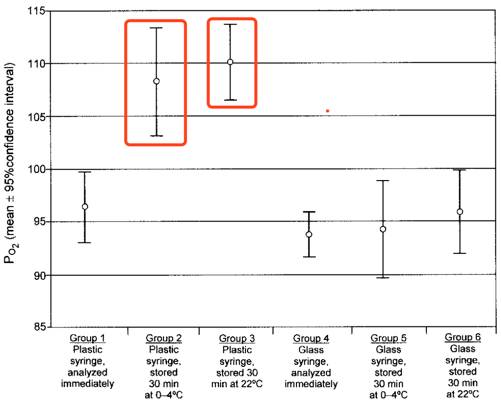

实验结果如下,可以看到主要区别是在PO2这一项。

下面是PO2的平均值与95%置信区间。

这与我们上面展示的第一项研究结果十分不同。在第一项研究中,随着储存时间的增加,PO2呈现下降的趋势;而第二项研究中,塑料注射器中的血样随着时间的增加却呈现出了PO2上升的趋势。

总结现在问题来了。

在各类文章中,大家还是普遍认为随着储存时间的增加,pH会降低,PCO2会升高。但是在PO2的变化方面,升高和降低都有不少研究支持,现在无法得到定论,可能与不同的试验条件和分析仪器相关。

我们在文章开始时提到了送检时间影响血气分析的原因主要有两点,一是血细胞的代谢,二是与空气中的气体的交换,这两个原因对于PO2的影响正好是相反的,PO2扑朔迷离的变化可能与这两方面因素强弱相关。

回到开篇的问题,多久的送检时间是可以接受的呢?根据2013年AARC(美国呼吸治疗协会)的血气分析指南来说,在室温下、普通塑料血气针中不应超过30min,如果患者的白细胞或者血小板高于参考区间,则不应超过5min;如果预计时间会超过的话,应该使用玻璃注射器并置于0-4℃。也就是说,如果你速度够快的话,是可以在室温下采集完两个患者的血气样本后再一起送检的。

标本采集

1、标本采集前准备

a. 核对病人的床号、姓名、性别、年龄、诊断,准备碘伏消毒棉签、无菌干棉签、一次性动脉血气针。

b. 使病人取平卧位,穿刺侧下肢屈曲外展,说明目的,做好解释,取得病人的合作。

2、采血部位的选择

血气分析的最佳标本是动脉血,能真实地反映体内的氧化代谢和酸碱平衡状态,常取血管为桡动脉、股动脉、肱动脉、足背动脉、头皮动脉等。临床可根据患者动脉解剖位置与病情的不同,选择合适的血管进行穿刺,要从操作方便、防止并发出血及血管堵塞、减少患者痛苦等方面考虑;要选择易于触摸,位置固定,穿刺方便,容易止血的血管。选择侧支循环丰富的血管,避免血管痉挛造成管腔狭窄或阻塞,影响其他组织血液供应;尽量避开有静脉、神经并行的血管。

3、常用采血部位穿刺技巧

a.桡动脉

桡动脉解剖位置表浅,易于固定、按压,可防止血肿形成,动、静脉分开,不易误采静脉血,且暴露部位小,故临床选用较多。穿刺时以食指和中指置桡动脉搏动最明显处后,再沿该动脉方向向上延长2~3 cm(即掌横纹上方5—6 cm的动脉、搏动处)稍加压以固定血管,然后在动脉搏动最明显处以与血管纵轴30°一45°角度进针,穿刺成功后,针头进入动脉,引起血管收缩,往往不能马上见回血,需稍待片刻,可见血液涌出,血自动流入针管内, 待采集足够量的动脉血后立即拔针,将针头斜面刺入橡皮塞或专用针帽,以免空气进入影响结果,用无菌干棉签压迫穿刺点,力度以摸不到动脉搏动为准,按压10-15分钟。

注意事项:

由于桡动脉位于前臂近手侧,由于皮下组织少,易穿刺到骨膜,而骨膜上有较丰富的血管和神经,对疼痛敏感性高,穿刺时宜取与血管纵轴30°一45°角度进针,可最大限度减轻患者的疼痛。

[size=1em]b.股动脉

主要适用于病情危重,生命体征不稳定,血液循环功能差、血压下降的患者较为常应用;

穿刺方法:

穿刺时要求患者平卧,术侧大腿外展、外旋位,护士于腹股沟韧带中点触及股动脉搏动,常规消毒穿刺部位及护士左手示指、中指和无名指。令中指指尖位于股动脉搏动最强处,其余两指稍用力固定皮肤后抬起中指,与股动脉搏动最强处垂直进针,待采集足够量的动脉血后快速拔针,将针头斜面刺入橡皮塞或专用针帽,以免空气进入影响结果,用无菌干棉签压迫穿刺点,力度以摸不到动脉搏动为准,按压10-15分钟。

注意事项:

股动脉压力较大,对凝血功能差的患者,应延长拔针后的按压时间,防止形成血肿;且动静脉伴行,易误穿股静脉,应注意鉴别。

C.肱动脉

肱动脉是腑动脉越过背扩肌下缘之后续动脉,伴正中神经沿肱二头肌肉侧下行至肘窝深部,其部位较深,不易止血。

穿刺方法:

患者手壁自然平放于床上,常规消毒肘窝穿刺部位的皮肤及操作者的左手示指、中指和无名指,中指置搏动最明显处,抬起中指,以示指及无名指固定皮肤,垂直进针,采集足够血量的动脉血后快速拔出穿刺针,棉球压迫穿刺点,右手将采血注射器针头斜面刺入橡皮塞或专用针帽,以隔绝空气。

注意事项:

肱动脉位于肘窝内,周围缺乏致密组织支持,在穿刺时易滑动不易固定,且部分患者此处动静搏动不明显。

d.足背动脉

胫前动脉起始后经胫腓骨之间穿行向前,至小腿前部下行,越过踝关节前面至足背动脉。足背动脉是经拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间前行。足背动脉表浅,易于触摸,足背动脉血管内径、血流速度及压力均低于股动脉,穿刺后即可闭合,足背动脉表浅易于压迫;另外足背动脉无较大的静脉和神经毗邻,几乎没有穿刺损伤静脉或神经的并发症.

穿刺方法:

病人可取卧位或坐位,穿刺点选择足背动脉搏动最明显处,用指甲轻轻做好标记,常规消毒穿刺部位(以标记出为中心)和操作者的左手食指和中指两指关节以上皮肤,在已消毒的范围内再次用左手食指和中指触摸足背动脉搏动最明显处,固定于两指之间,右手持准备好的注射器与动脉走向呈15-40°刺入动脉,待采集足够量的动脉血后快速拔针,将针头斜面刺入橡皮塞或专用针帽,以免空气进入影响结果,用无菌干棉签压迫穿刺点10-15分钟。

e.头皮动脉

头皮动脉采集主要用于患儿,小儿头皮薄,血管浅显易见,动脉血管既容易看到又容易触摸,是儿科动脉穿刺常选血管。

穿刺方法:

患儿取仰卧位将注射器连接5.5号针头,在扪及动脉明显处剃头发,范围9平方厘米,常规消毒后以20°-30°进针,待采集足够量的动脉血后快速拔针,将针头斜面刺入橡皮塞或专用针帽,以免空气进入影响结果,用无菌干棉签压迫穿刺点10-15分钟。

4、采血注意事项:

a.严格执行无菌操作,消毒面积8*10.

b.穿刺桡动脉需做allen试验,判断尺动脉是否有足够的血液供应。

allen试验方法:

①术者用双手同时按压桡动脉和尺动脉;

②嘱患者反复用力握拳和张开手指5~7次至手掌变白;

③松开对尺动脉的压迫,继续保持压迫桡动脉,观察手掌颜色变化。

若手掌颜色5s之内迅速变红或恢复正常,即Allen试验阳性,表明尺动脉和桡动脉间存在良好的侧支循环,可以行动脉穿刺;相反,若5s手掌颜色仍为苍白,即Allen试验阴性,这表明手掌侧支循环不良。

c.穿刺技术熟练,动作轻柔、稳准,避免反复穿刺造成血管壁的损伤.

d.选择合适的穿刺针,切勿太粗及反复使用.

e.穿刺失败或结束后,要有效的压迫止血,尤其应用抗凝剂的患者。

采血前质量控制

■ 患者的情绪状态

采血前要向患者解释操作的目的、过程,耐心地听取患者的主诉,做好心理护理。患者紧张造成过度换气、屏气、呕吐或哭泣可影响血气指标出现偏差,比如患者呼吸急促,可引起PH增加,PaCO2下降,患者屏气可使PH、PaO2下降,PaCO2增加。

所以,应使患者理解配合,全身放松、保持舒适的姿势,平躺在床上或坐在舒适的椅子上 5分钟以上或待呼吸平稳。门诊患者可能需要5分钟以上的时间来达到平稳状态。当然了,紧急状态下除外,但检验结果要注意结合上述细节等内容进行综合分析。

■ 患者的体温

不同温度下,H+的解离度和气体的溶解度不同。当患者体温高于37℃时,每增加1℃,PaCO2 增加4.4%,PaO2增加7.2%,PH降低0.015;当体温低于37℃对PH和PCO2影响不明显,但对PaO2影响显著,每降低1℃,PaO2将降低7.2%。

所以,应在化验单上注明患者的实际体温,以便实验室测定时用仪器温度校正,保证测定结果的准确性。

■ 患者的吸氧情况

患者接受外源氧气时(如鼻导管吸氧、呼吸机给氧等),应有足够的时间保证达到“稳定状态”后方可采血。除紧急状况外,在未稳定状态下采血可能会导致对报告结果的误读。

因吸氧和吸氧浓度对PO2有直接影响,所以如果病情许可,最好停氧30min后抽血,否则注明吸氧浓度,以便计算氧合指数。当吸氧浓度发生调整时,要经过15分钟以上稳定时间才采血。机械通气病人,呼吸机需保持此氧浓度至少30分钟不变的状态下采血。

转自:壹周冠脉

|